「サラゾピリン錠500mg」のジェネリックって、「サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg」でしたっけ?

答えは、NOです。

私の薬局でも、過去にこの2つの薬剤でヒヤリ・ハットがありました。

名前が似てるシリーズですね~💦

しかもこれ名前が非常に似ているだけでなく、有効成分も同じ…😭

これほど紛らわしい組み合わせも珍しいかもしれません。

今回は、この「サラゾ」ややこしすぎ問題を、開発経緯や病気の治療目的の違いから分かりやすく解説します。

医療業務の参考になれば幸いです✨

【結論】この2つ、何が違う?一目でわかる比較表

まず、結論から🤗

この2つの薬剤は、名前や成分が似て非なる全くの別物です。

このように、有効成分は同じ「サラゾスルファピリジン」ですが、剤形(腸溶錠かどうか)と適応症が全く異なります。

「アザルフィジンEN錠」のジェネリックが「サラゾスルファピリジン腸溶錠」であり、「サラゾピリン錠」とは関係がないのです🤔

なぜ?有効成分が同じなのに適応が全く違う理由

「有効成分が同じなら、どっちも同じ病気に効くんじゃないの?」

この最大の疑問を解く鍵は、「開発の歴史」「体內での変化」「病気の治療目的」の3つに隠されています。

もとは「関節リウマチ薬」だった開発経緯

実は、サラゾピリンは元々、関節リウマチの治療薬として開発されていました。

しかし、開発の過程で潰瘍性大腸炎にも優れた効果を示すことが判明。

先に潰瘍性大腸炎の治療薬として世界に認められることになった。

という少し変わった経緯を持っています。

詳しくはサラゾピリン錠のインタビューフォームをご確認ください👇

「では、サラゾピリン(普通錠)は、関節リウマチにも潰瘍性大腸炎にも使えるのでは?」

そう思いますが、現在は関節リウマチの適応はありません。

その理由は、次に説明する「副作用」と「治療目的」の違いにあります。

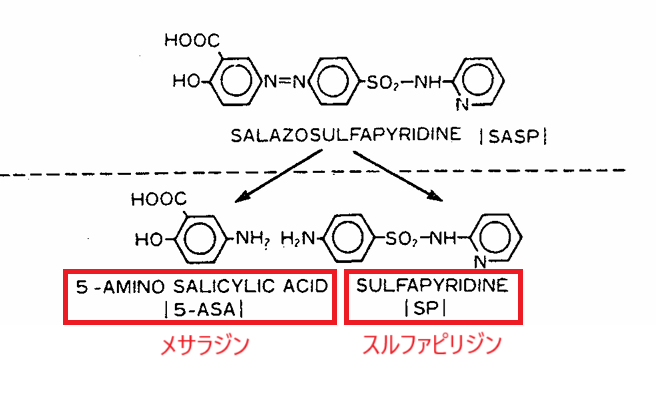

体内で2つの成分に分かれる仕組み

サラゾスルファピリジンは、体内に吸収され、腸内細菌によって分解されると、以下の2つの成分になります。

- メサラジン(5-ASA): 抗炎症作用がメイン。

潰瘍性大腸炎の治療の主な有効成分。 - スルファピリジン: 免疫調節作用がある。

関節リウマチ治療の主な有効成分。

しかし、吐き気や頭痛などの副作用の原因にもなる。

つまり、どちらの病気に使うかで、この2つの成分のどちらが有効成分になるかが変わるのです。

ちなみに関節リウマチへの作用は、スルファピリジンだけではなくサラゾスルファピリジン本体も関与しているとされています🤔

| 成分 | 関節リウマチへの関与 | 主な作用 |

| サラゾスルファピリジン本体 | 関与する |

全身的な免疫調節作用

|

| 代謝物:スルファピリジン | 関与する |

全身的な免疫調節作用、炎症性サイトカイン(TNF-α, IL-6など)産生抑制など

|

| 代謝物:メサラジン(5-ASA) | ほとんど関与しない |

主に大腸での局所的な抗炎症作用(潰瘍性大腸炎で活躍)

|

服用したサラゾスルファピリジンの一部(約3分の1)は、分解されずにそのままの形で主に小腸から吸収されます。

この吸収されたサラゾスルファピリジン自体が、血液中で免疫細胞(白血球など)の働きを抑えたり、炎症部位への遊走を抑制したりといった、直接的な免疫調節作用を持つと考えられています。

「治療目的」の違いが「剤形」の違いを生んだ

この「メサラジン(5-ASA)」と「スルファピリジン」の性質を、それぞれの病気の治療目的と照らし合わせることで、剤形が分かれた理由が見えてきます。

- 関節リウマチの場合

- 治療の目的: 元には戻らない(不可逆的な)関節破壊を食い止めること。

- 服薬の重要度: 関節が変形してしまうと、二度と元には戻りません。

だからこそ、副作用で服用をやめてしまう事態は絶対に避けたい、という強いニーズがあります。 - 解決策 → 治療に必要な「スルファピリジン」を効かせつつ、胃での副作用を最小限にするため、胃では溶けずに腸で溶ける『腸溶錠』が開発されました。

- 潰瘍性大腸炎の場合

- 治療の目的: 症状のない「寛解」という状態を維持し、再燃させないこと。

- 服薬の重要度: こちらも長期服用が重要ですが、関節リウマチの「不可逆的な破壊」と比べると、副作用とのバランスを考えた治療選択が行われます。

- 解決策 → 治療に必要な「メサラジン」を大腸に届けられれば良いため、『普通錠』でも目的は達成できます。

しかし、近年は副作用の原因となるスルファピリジンを最初から含まない「メサラジン製剤(ペンタサなど)」が治療の主流になっています。

関節リウマチにメサラジン製剤(ペンタサなど)は使わないの?

関節リウマチにメサラジン製剤は使いません😄

関節リウマチの治療に必要なのは、免疫調節作用を持つ「スルファピリジン」の方だからです。

メサラジンにはその作用がないため、適応にはなりません。

まとめ

- サラゾピリン錠(普通錠)は潰瘍性大腸炎の薬。

- サラゾスルファピリジン腸溶錠は関節リウマチの薬(先発品はアザルフィジンEN錠)。

- 理由は、開発経緯と、治療に必要な有効成分(の片割れ)、そして病気の治療目的に応じた副作用対策の結果、剤形が分かれたから。

最後に

有効成分が同じで、名前が似ているからこそ、思い込みによる調剤過誤が起こりやすい組み合わせですね😓

私も処方箋に「サラゾ」の文字を見たら、「普通錠?腸溶錠?」「適応症はどっちだ?」と一歩立ち止まる癖はつけるようにしています💦

医療業務の参考になれば幸いです✨

ではでは🤗